Библиотека Маршака

Новый год приближается!

Шутки, смех и веселье уже поселились в нашей библиотеке!

Заряжайтесь новогодним настроением, приходите в библиотеку Маршака за книжками и веселыми эмоциями!

Чудесный праздник "Все краски жизни для тебя..."

Всю неделю ребята начальных классов поздравляли своих мам добрыми стихами, озорными частушками и трогательными песнями!

Мальчишки и девчонки разыграли настоящие спектакли для своих любимых мамочек, а для самых дорогих гостей прошел конкурс "Дочки, сыночки".

Спасибо всем участникам!

Мы надеемся, что ребята будут радовать своих мам не только в праздник, а каждый день!

Необычные зверята появились у нас благодаря маленькой мастерице Дашеньке и её маме.

Источником вдохновения стала сказка Пляцковского "Разноцветные зверята"

Присоединиться к занятиям кружка "Читаем. Творим. Фантазирует. Мастерим." можно по телефону 220-47-26.

Занятия проходят 1 раз в неделю.

Присутствие одного из родителей (бабушек, дедушек ...) обязательно.

Задорно и весело прошли осенние посиделки в нашем фольклорном клубе "Солнышко".

Вы знаете, что с давних пор на посиделках молодежь старалась себя показать, да на других посмотреть.

Вот и наши мальчишки и девчонки проявили свои умения и таланты. Звонкие частушки, веселые игры, небылицы и загадки, а ещё ребята продемонстрировали виртуозную технику сматывания клубочков!

Настоящим сюрпризом для детей стали подарки от Осени!

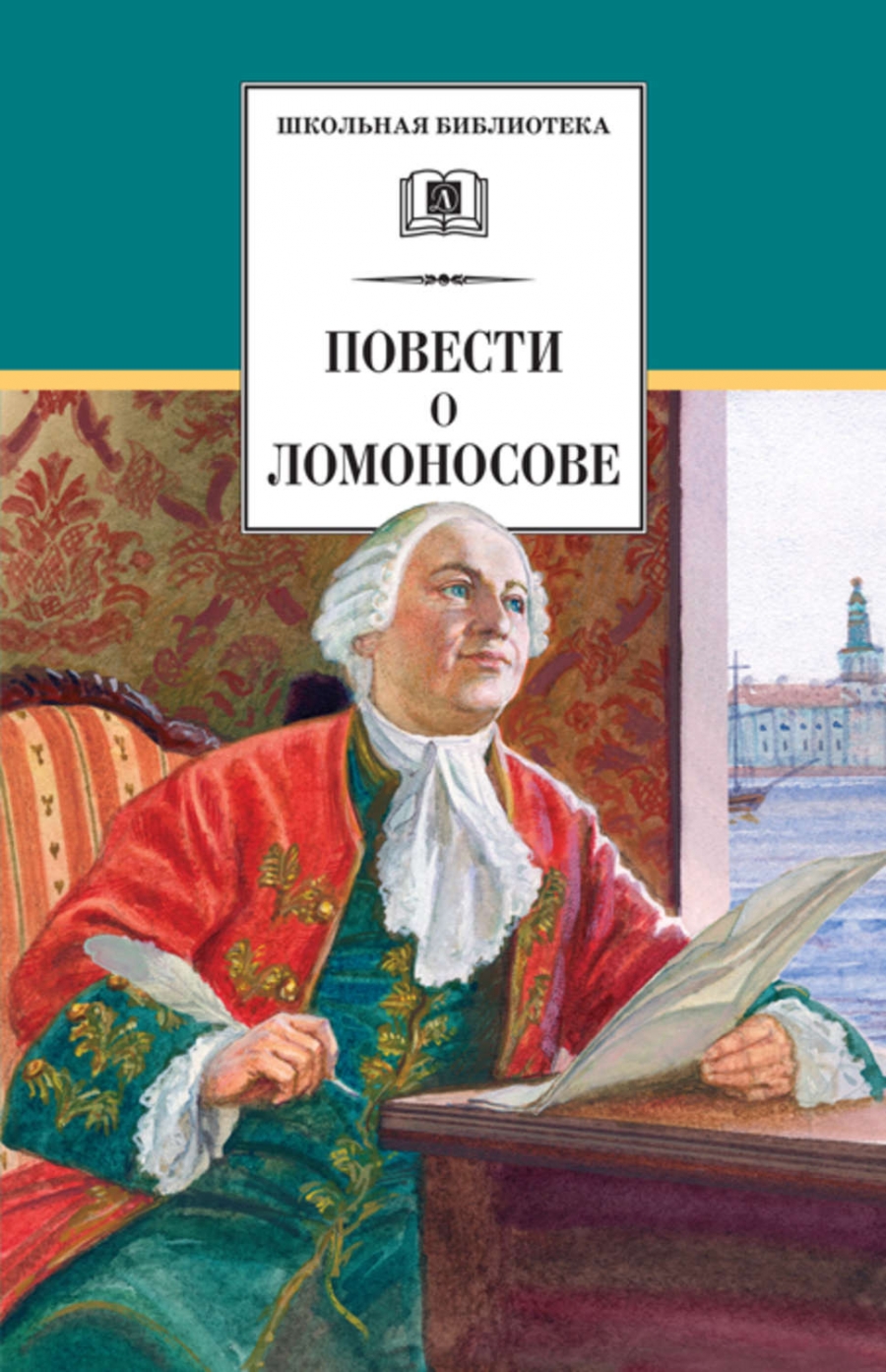

19 ноября 2021 г. исполняется 310 лет со дня рождения величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова.

Ломоносов был одновременно физиком, химиком, астрономом, географом, метеорологом, минералогом, металлургом, филологом, историком, философом, педагогом, поэтом, художником, экспериментатором и изобретателем. Такие важнейшее разделы современной науки, как физическая химия, кинетическая теория материи, молекулярная физика и др., берут начало от работ Ломоносова.

Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, филологических трудов и научной грамматики русского языка.

Имя Ломоносова носят многие учреждения науки, образования и культуры России: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Музей М.В. Ломоносова Российской Академии Наук, Московская государственная академия им. М. В. Ломоносова, Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова, Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова и др.

Именем Ломоносова названы город в Ленинградской области, течение в Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, возвышенность на острове Западный Шпицберген, кратер на Луне.

Наш проект "Бизи-игрушка своими руками" завершён!

Мы подготовили для вас рекомендации по работе с бизи-игрушками.

Спасибо всем участникам мастер - классов проекта «Бизи-игрушки своими руками"!

До встречи на других интересных встречах в нашей библиотеке!

Следите за нашими новостями.

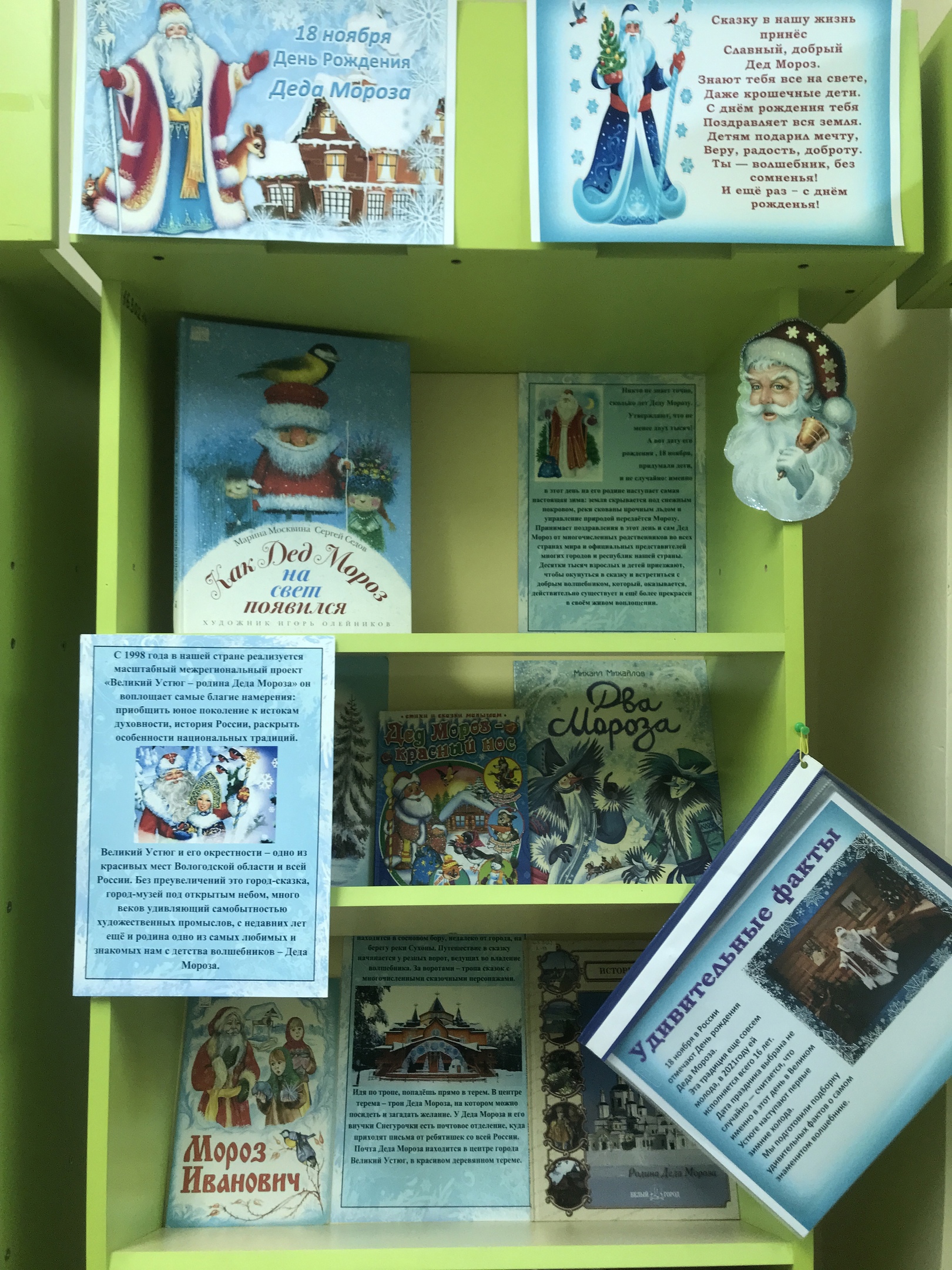

В честь Дня рождения Деда Мороза и в преддверии новогодних праздников предлагаем вашему вниманию книжную выставку "С днем рожденья Дедушка Мороз!"

Ты откуда, дед Мороз

Можно я задам вопрос?

Ты откуда, Дед Мороз?

Почему в году лишь раз

Появляешься у нас?—

Родом я из дальних стран,

Где холодный океан.

И ближайшие соседи —

Морж и белые медведи,

Где всю зиму правит ночь,

Снег — мой сын, а вьюга — дочь.

Прихожу к вам в Новый год,

Чтобы радовать народ.

Елена Стеквашова

Ежегодно в нашей стране 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза.

Именно в этот день в Великом Устюге – городе, где родился Дед Мороз, приходит настоящая зима, ударяют морозы, и река Сухона замерзает.

Официально родиной российского Деда Мороза в 1999 году назван северный город в Вологодской области, расположенный на берегу реки Сухоны - Великий Устюг.

Ко дню рождения Деда Мороза в Великом Устюге тщательно готовятся к встречи друзей и почетных гостей.

В этот день начинает работать Почта Деда Мороза. Здесь открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для именинника.

18 ноября в Великий Устюг приезжают сказочные "коллеги" Деда Мороза, чтобы поздравить именинника - Санта-Клаус из Европы, Чысхаан из Якутии, Микулаш из Чехии, Паккайне из Карелии, Сагаан Убугун из Бурятии, Кыш Бабай из Татарстана. Присутствуют на празднике внучка Снегурочка и другие сказочные персонажи - Баба Яга, Леший, Водяной.

А на центральной площади Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и, по традиции, зажигаются огни на первой новогодней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро Новый Год!

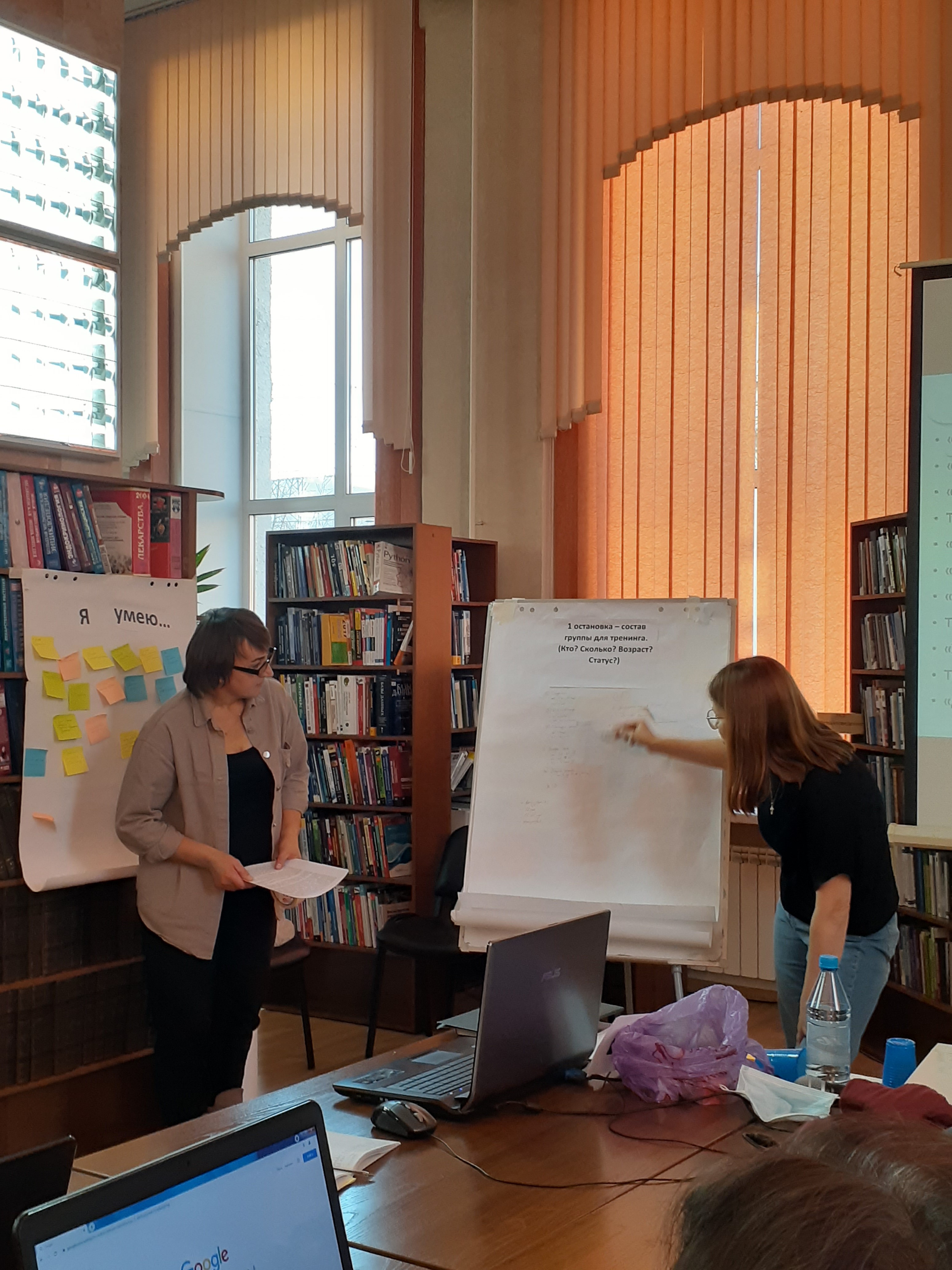

Делимся впечатлениями о краевой Школе творческого развития «Библиопрофи»

С 8 по 12 ноября в лучших красноярских библиотеках прошли обсуждения современных подходов в библиотечном деле, экскурсии, занятия, мастер-классы.

Мы приняли активное участие! Спасибо всем коллегам за плодотворную совместную деятельность!

Миссия - найти лучшую концепцию для модернизации своей библиотеки выполнена!

Было интересно и познавательно!