Библиотека Маршака

11 ноября отмечается 120 лет со дня рождения замечательного художника-анималиста и детского писателя Евгения Ивановича Чарушина.

3 ноября исполняется 134 года со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887— 1964).

Самуил Маршак – известный отечественный поэт, переводчик, драматург, сценарист, литературный критик. Автор многочисленных книг для детей. Четыре раза отмечен Сталинской премией, в 1963 году получил еще одну престижную премию – Ленинскую.

Самуил Маршак начал сочинять свои первые стихи задолго до того, как научился писать. Это потом, много лет спустя Корней Чуковский скажет, что Маршак был страстно одержим поэзией, что без нее он не представлял своей жизни. Самуил Маршак посвятил свою жизнь не только написанию поэзии для взрослых и детей, но и общественной деятельности, результатом которой было создание детского театра, одного из первых в СССР, а также первого печатного детского издательства.

Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/samuil-marshak

Вот и подошел к завершению наш проект "Бизи-игрушка своими руками".

В рамках проекта для всех желающих прошли мастер-классы по созданию бизи - сумки "Малыш в дороге" и развивающей книги «Бизибук».

Завершающей встречей проекта стал практический семинар по освоению способов работы с бизи-игрушками.

Родители погрузились в мир творчества. Мамы и папы придумывали идеи, подбирали материалы и создавали свои шедевры. В нелегком творческом труде взрослым активно помогали дети.

Благодарим Олеся Чибисова библиотекаря библиотеки им. Пришвина за помощь в проведении предварительной беседы о психологической значимости бизи - предметов для малышей.

Спасибо всем участникам мастер - классов проекта «Бизи-игрушки своими руками" и до встречи на других интересных встречах в нашей библиотеке!

Следите за нашими новостями!

Больше фотографий в альбомах группы:

https://vk.com/album-102743267_279984335

https://vk.com/album-102743267_280378245

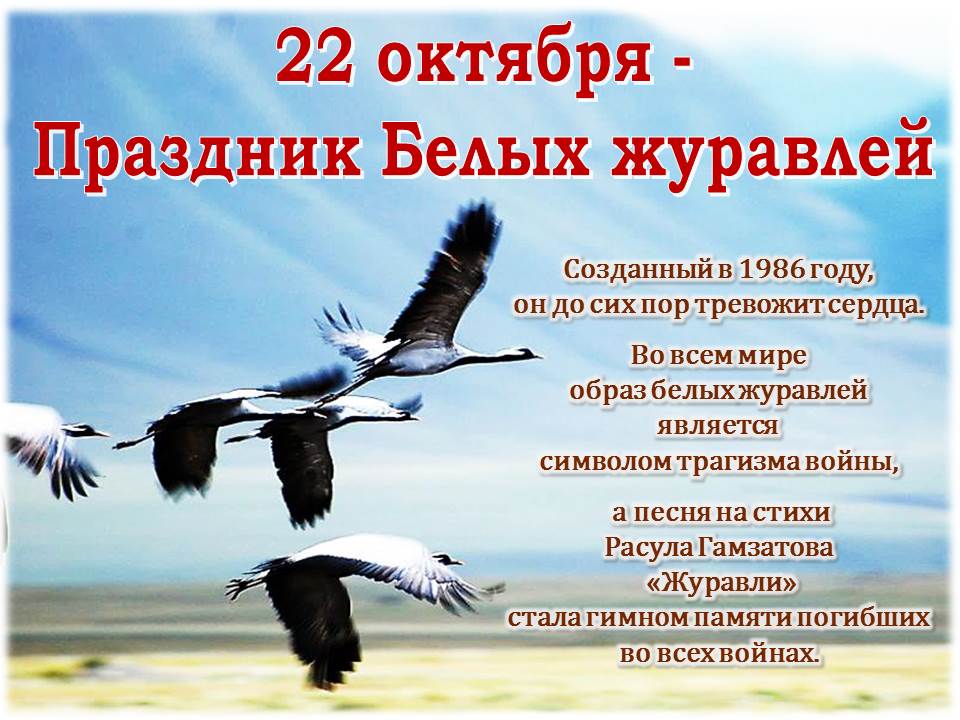

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей… 22 октября - Праздник Белых Журавлей - появился по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова как день поэзии и памяти о погибших в войнах. Сначала он отмечался только в Дагестане, потом в России, а вот уже 5 лет, с 2009 года входит в список международных праздников ЮНЕСКО.Этот праздник поэзии посвящен светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах, тех, кто не вернулся из боя, кто погиб, защищая свою землю и свою страну.Во всем мире образ белокрылых птиц является символом трагизма войны. Название празднику дало одно из самых известных произведений Расула Гамзатова - стихотворение «Журавли».Написал его поэт в 1965 году, ровно 55 лет назад, под впечатлением посещения в Хиросиме известного памятника и рассказа о девочке – одной из жертв последствий ядерной бомбардировки этого японского города.В госпитале девочка складывала бумажных журавликов, надеясь, что, когда их будет тысяча штук, наступит выздоровление, ведь журавль в Японии - символ счастья и долголетия. Но болезнь оказалась сильнее. Чуда не произошло…Маленькая японская девочка стала символом протеста против войны. А бумажный журавлик - символом мира.Находясь под сильным впечатлением, поэт написал сразу несколько произведений, и стихотворение «Журавли» стало песней - гимном памяти всех погибших.Эта легендарная песня переведена на многие языки мира.Через несколько лет после её появления в местах боёв стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие журавли.Этот праздник памяти вне времени и пространства. Он вышел за пределы родины Расула Гамзатова и России и стал не только Всероссийским национальным Днем памяти, но и Международным праздником поэзии.

22 октября - Праздник Белых Журавлей - появился по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова как день поэзии и памяти о погибших в войнах. Сначала он отмечался только в Дагестане, потом в России, а вот уже 5 лет, с 2009 года входит в список международных праздников ЮНЕСКО.Этот праздник поэзии посвящен светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах, тех, кто не вернулся из боя, кто погиб, защищая свою землю и свою страну.Во всем мире образ белокрылых птиц является символом трагизма войны. Название празднику дало одно из самых известных произведений Расула Гамзатова - стихотворение «Журавли».Написал его поэт в 1965 году, ровно 55 лет назад, под впечатлением посещения в Хиросиме известного памятника и рассказа о девочке – одной из жертв последствий ядерной бомбардировки этого японского города.В госпитале девочка складывала бумажных журавликов, надеясь, что, когда их будет тысяча штук, наступит выздоровление, ведь журавль в Японии - символ счастья и долголетия. Но болезнь оказалась сильнее. Чуда не произошло…Маленькая японская девочка стала символом протеста против войны. А бумажный журавлик - символом мира.Находясь под сильным впечатлением, поэт написал сразу несколько произведений, и стихотворение «Журавли» стало песней - гимном памяти всех погибших.Эта легендарная песня переведена на многие языки мира.Через несколько лет после её появления в местах боёв стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие журавли.Этот праздник памяти вне времени и пространства. Он вышел за пределы родины Расула Гамзатова и России и стал не только Всероссийским национальным Днем памяти, но и Международным праздником поэзии.

Источники: http://vokrugknig.blogspot.com/2014/10/blog-post_22.h..

https://ionb.ru/Vystavka_bel_jur

21 октября исполняется 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896 - 1958) — советского драматурга, сценариста, писателя и сказочника.

Ура! Ура! Ура!

Совсем скоро - 23 октября в 11:00 в нашей библиотеке состоится мастер-класс по созданию развивающей книги «Бизибук»

Встреча будет полезна родителям малышей и будущим мамочкам.

Участники смогут создать из различных материалов (фетра, лент, пуговиц и других) свою особенную книжку.

В рамках мастер - класса всех желающих ждет практический семинар по освоению способов работы с бизи-игрушками.

Не упустите свой шанс! Успейте присоединиться к проекту «Бизи-игрушки своими руками»!

Ждем всех желающих.

Запись по телефону 220-47-26

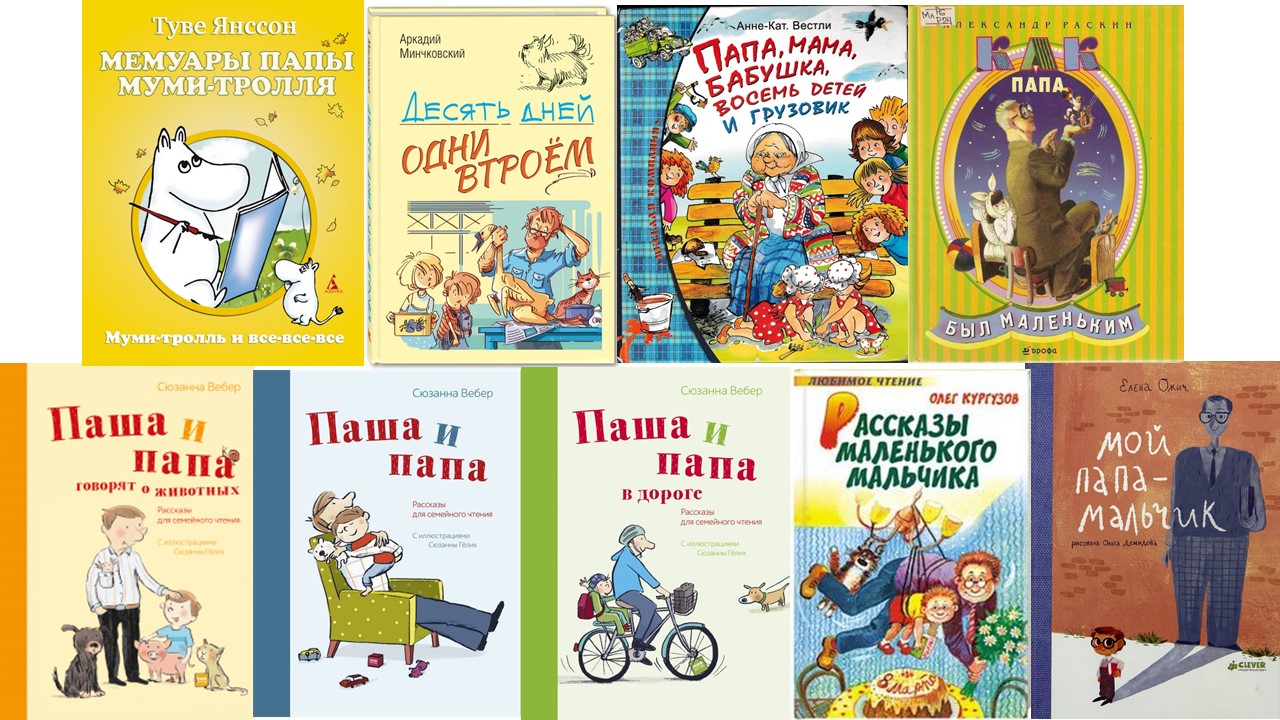

Праздник День отца - хороший повод прочитать интересные истории

Праздник День отца - хороший повод прочитать интересные истории

Наша библиотека предлагает вам смешные и трогательные книги о важном человеке в жизни каждого

В этом году российские папы отметят свой официальный день впервые, торжество придется на 17 октября.

В нашей стране День отца будут праздновать в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал президент России 4-го октября 2021 года.

Внимание! Внимание! Внимание!

Библиотека им. С. Я. Маршака приглашает ребят 7-9 лет в фольклорный клуб "СОЛНЫШКО"

на встречах клуба: вы познакомитесь с русскими народными традициями и обычаями;

вы познакомитесь с русскими народными традициями и обычаями; узнаете как возникли пословицы и поговорки, научитесь петь частушки, колядки и заклички;

узнаете как возникли пословицы и поговорки, научитесь петь частушки, колядки и заклички; сможете принять активное участие в традиционных народных праздниках в нашей библиотеке.

сможете принять активное участие в традиционных народных праздниках в нашей библиотеке.

Если вам интересны традиции русского народа, но вы старше 9 лет, тоже звоните не стесняйтесь

По всем вопросам звоните по тел. 220-47-26

Кружок "Читаем. Творим. Фантазирует. Мастерим." открыл свои двери для самых маленьких читателей нашей библиотеки.

На занятиях ребят и родителей ждут встречи с увлекательными книгами и знакомство с интересными творческими техниками.

"Осенняя сказка" Натальи Абрамцевой стала источником вдохновения маленьких читателей и фантазеров на самом первом занятии в этом новом учебном году!

Ждем малышей и родителей!